ガイダンス

記録に残されている音楽は、磁化・電化が未発達な時代は演奏を録音することができず、せいぜい譜面に残すことしかできなかった。その残された譜面も厳格にルール化されていないため、1小節の区切りが曖昧であったり周期リズムが一定ではなかったりと、その正誤が不明で再現不可能なものも数多くある。また、それら譜面上にしかない楽曲も、当時の楽器で演奏されなければ再現できたことにはならない。当時の楽器の再現もその製法や素材など不明確で、当時の音が再現できたかどうかの判断も確証はされない。ましてやその楽器ごとに調律が異なる。

様々な技術が向上した現代では、逆に未熟な状態で完成させるという術は不得意なのかもしれず、つまり過去の音を今によみがえらすことは事実上不可能で、そういう視点から見た音楽史は偽史であると言わざるを得ない。その偽史である音楽史は欧州の歴史の一部でしかなく、地球規模で見た場合の音楽史はほぼ全てが未解明である。偽史でありごく一部でしかない欧州音楽史を、適当に掘り起こしつつ知識の再構築をしていこうと思う。

音感の乏しさを認めるならば、また楽器演奏の拙さを受け入れるならば、音楽教育としての基礎からおさらいするのもいいかもしれない。所詮音楽など独学で作れるもので鼻歌を繋げれば世界的名盤にもなる…という可能性を残しているという一点で、音楽に対する向き合い方も変わってくるはずだ。音楽史における4度の音楽の記号化を通じて、音楽教育もスパルタ式の実地体験体系から理論体系へと学ぶ方法も変わった。実技から理論へ、そして理論から実技へのフィードバックと、音楽を学問として机上の勉強で学ぶこともできるようになった。

20世紀の北米発黒人主導によるポピュラーミュージックは、米国国力の増加に伴う民衆の消費力により商業性を強く求められるようになった。それはつまり「今週の第一位」を目指すレースにエントリーされたようなものである。クラシック音楽の音楽理論の基本である長短調ではポピュラリティが受けられず、ブルースを介して得た新しいブルース調を受け入れることが必要になった。実地で流れるブルースを音楽理論として体系化し、未だ不完全ではあるが、机上の学問として学べるようになった。

前段は、欧州における音楽性の発達と、クラシック音楽の大ブレイクから崩壊に至るまでの歴史観を総ざらいに眺めながら、つまみ食い的に学ぶ。

後段は、北米におけるブルースの発見と、そこから現在に至るまでのブラックポピュラーミュージックの変遷を、時代背景と照らし合わせながら学んでいく。

音楽のはじまり ピタゴラス音階からグレゴリオ聖歌

古く「音」に関する歴史的記述が記録に見られるのは紀元前のこと。ピタゴラスが独自の音階を作り上げたという記述(当然その真否は不明であり、ピタゴラスは1文字も書き残してはいない。ピタゴラスの死後に彼が残した言葉を弟子がまとめた)。そもそも記録に残る前から、ある音の音程を徐々に高くしていくと同じ音が出てくるという、オクターブは発見されていた。そのオクターブ間をいくつかに区切ることで音階を作るのだが、当時は定まった音階が抽出されていなかった。ピタゴラスはオクターブ間を12個に分け今の音階(いわゆるドレミ)に近いものを取り出したのだが、その方法は一番取り出しやすい完全五度(ド[C]に対してのソ[G]、詳細は音楽理論にて後述)の音を積み重ねていき、出てきた12個分の音を1オクターブ内に再配置するという方法だった。

つまり、音を聞いて当てはめるのではなく、机上の論理で音階を構築したわけだ。紀元前の当時は理想的な音階を定める作業が行われていたが、音楽はそれとは別に市民の間で歌われていたことだろう。よって紀元前後あたりの音楽は、曲ごとに使う音が異なっており、専用の楽器で演奏されていたであろうと推察される(今のようにギター1本でどんな音楽も演奏できる、というわけではなかった)。

さて、紀元後になり、音ではなく音楽として最初に記録に出てくるのは、キリスト教の聖歌である。欧州の歴史はキリスト教の歴史でもあるので、宗教と歌が絡み合うのは必然のことだとも言える。グレゴリオ聖歌(グレゴリアン・チャント)と呼ばれるこの聖歌は、現在のきれいな音(主として長調)で奏でる聖歌ではなく、平たく言うと日本のお経のようなもので、歴史的には4世紀あたりの記述にその最初が垣間見れる。複数の男声がユニゾン(全員が同じ音程)で歌う(歌というよりも抑揚をつけた文章朗読のような感じ)形式で、この聖歌独特の節回し(声の振るわせ方や音の伸ばし方)をもっている。まさに木魚を叩きながら独特の節回しで集団で唱えるお経に似ており、宗教歌であるという点でも近い。

グレゴリオ聖歌を歌うのは男性のみであり、修道院のように一箇所の集まり共同生活をしながら、歌を耳で覚えて次の世代へと口伝により教えていた。1000年以上続く連綿とした宗教歌啓蒙集団のお家芸である。この共同生活の中から欧州特有のボンテージ性(抑圧性・拘束性)の発生と、それに伴うマゾヒズムの誕生、ひいては衆道的な同性愛による疑似性愛感覚が生まれた。内情の衆道含めて、現代の「ウィーン少年合唱団」などにその系譜が連なるのは言うまでもない。(日本でも閉鎖的な空間かつ宗教的な後ろ盾があるならば、往々にしてマゾヒズムを生む土壌は簡単に生成される)

音楽の記号化 音楽は飽きとの戦い

音楽はその長い歴史において、何度かのターニングポイントを迎え発達していくのだが、そのターニングポイントで起こるのは記号化である。記号化は音楽の理解を促すことと、音楽を手軽に扱うために必要であった。グレゴリオ聖歌のように一定の集団で音楽を伝えていくならば記号化は不要だろう。しかし音楽を生み出し、伝え、誰もが同じように再現させていくには記号化が不可欠であった。

紀元前からスタートする西洋音楽史の中で記号化は4度起こり、その4度すべてに重要な(後付けかもしれないが)意味がある。音楽は記号化されることによって、それまでの宗教性や秘匿性が徐々に薄れていった(薄れさせるために記号化をした)。当時の音楽は農作物の収穫の祝いなどで歌われる民間伝承的な音楽(地域性の強い民族音楽)と、神との関係性の上で歌われる宗教歌(体のいいキリスト教への洗脳の手段)に分類でき、宗教歌は教会の領域であり誰もが簡単に踏み込めないものであった(逆に民間伝承の音楽は記録に残らない)。

記号化はそういった秘匿性を薄め、宗教歌の奏法・旋法が民承・民族音楽へと解放されていく原動力になった。言わば足枷が外れていくようなもので、記号化が起こるたびに音楽が取り扱いやすくなっていく。それにより音楽がより多くの人に理解され、学ばれ、歌われ、消費され、そして飽きられて次のステップへと発展していくことになる。まさに音楽は飽きとの戦いで、飽きたときにどれだけ次の楽しさを獲得できるかで発達の速度が変わっていくものである。(高く飛ぶためにはまずしゃがむの論法)

- 音楽の記号化:

- (1)楽譜の誕生

- (2)十二音等分平均律の確立

- (3)バークリーメソッドの完成

- (4)MIDIへの進化

ネウマ譜の誕生 ユニゾンからオルガヌムへ

最初の「(1)楽譜の誕生」に大きく関わるのがグレゴリオ聖歌である。

楽譜が記録に見えるのは9世紀(800年代)のことである。当時はネウマ譜と呼ばれた楽譜は、その名の通り「ネウマ=身振り・合図」を簡略化し紙(当然、皮紙やパピルス紙のこと)に記録したものであった。連綿と口伝で教え残されていく聖歌ではあったが、紙などに書き残す必要性に迫られた。その理由はキリスト教を異教徒に伝え、インストールし、広めるためである。9世紀は北部からゲルマン民族の侵入、バイキングの活発化、東部から西スラブ人・マジャール人の東欧侵入など、未開人やイスラム教圏から逃れてきた民族の欧州侵入が起きた。これにより流入した民族に対して各地でキリスト教を広める必要が生まれた。

グレゴリオ聖歌は口伝の音楽ではあったが、呼吸を揃えるために指揮者がいた。当時は杖を地面に突いてドン・ドンと一定拍の音を出し、それに合わせるように歌っていた(後に杖は短く細くなり、空中を泳がすことでタイミングを合わせるタクトとなった)。グレゴリオ聖歌では、指揮者は指の形によって声をどう震わすか、音をどう伸ばすかも指示していた。その指の形を簡略化させ記号化し紙に記すことで、指揮者以外の人間が譜面を見ながら他者に歌を教えることができるようになった。これにより異邦者へのキリスト教のインストール作業が加速するようになる。従来ならばスパルタ教育のように、何度も歌わせて違うところを修正させて、時には体に教え込むように殴りつけながら覚えさせていく方式で足りていたのだが、言葉が違う相手に対し簡単に覚えさせるには、客観的な判断材料になる楽譜が必要だった。それらの強烈な需要に応えたのがネウマ譜であった。

時を同じくして、それまでユニゾンで歌われていたグレゴリオ聖歌に、もう一つの音程で歌う奏法が導入された。これをオルガヌムといい、音程では基音の完全四度上(基音CにおけるF)または完全五度上(基音CにおけるG)の旋律を歌った(完全四度や完全五度は音楽理論にて後述)。男の歌声が2つに分かれ、高いほうと低いほうに分割された。今で言うところのバスとテノールの元となる考え方の誕生であり、これによって音楽に幅が生まれ音が複雑に聞こえるようになった。おそらくは高音が出せない人、逆に低音が出ない人への対応であったと思われる。これで単旋律で歌われお経のようなものだったグレゴリオ聖歌は、複旋律の複雑な音楽へと昇華した。とはいえまだまだ単純に主旋律より同じだけ高い旋律を歌うだけであった(今で言うハモリとは別のもの)。次第に2つの旋律がそれぞれ独自の旋律(メロディ)を奏でるようになり、その同時に鳴った2つの音の音程差によって感じる音感により、受け手の感じ取り方が変化するということが分かってきた。

欧州における民族間の一大変革に伴い、音楽も大きく変化することとなった。音楽の記号化の最初のステップ「楽譜の誕生」がここに産声を上げた。

古代から中世での音楽技術の発展

- 9世紀(800年代)以降の西洋音楽史の流れを大雑把に分類すると以下のようになる。

- ~1400年 古代/中世(グレゴリオ聖歌・ネウマ譜・オルガヌム) 欧州的民族音楽

- ~1600年 ルネサンス(楽器の発達・楽譜の発達/印刷技術・オペラの誕生) 音楽が華やかに

- ~1750年 前・後バロック(十二音等分平均律・長調/短調・和声論) 調性の確立とクラシック音楽の幕開け

- ~1820年 古典派(楽器の完成・モーツァルト/ベートーベン・オーケストラ) 長短調性の探求

- ~1900年 ロマン派(神から科学へ・個人主義・長短調性の定義/そして崩壊へ) 長短調性の完成→崩壊

- ~1950年 ポピュラー音楽(ブルース・十二音技法・ジャズ・大衆音楽) ブルース調の発見とノイズの導入

- ~2000年 現代音楽(MIDI・打ち込み) 音楽のデジタル化

古代(9世紀)に歌われていたグレゴリオ聖歌を元に(当然グレゴリオ聖歌は教会などで歌われるもので、街中ではもっと気軽に民謡や童謡のようなものが歌われていたと思われるが)音楽が発達し、ルネサンス期(芸術全般ではルネサンスは再生・文芸復興の意味だが、音楽においては古典に戻るというよりも、音楽世界の充実程度の意味。それは形に残る絵画や書物などとは違い、演奏すれば消えてしまう音楽特有のものであったが、他の芸術や世界観に引きずられるように音楽もルネサンス期に発展した)には盛んに楽曲が作られ演奏され歌い踊られた。能天気に明るい楽曲がこのころ大量に作られた。それにより楽器の質は向上し数多く生産もされ、またネウマ譜から定量譜が編み出され、印刷技術の発達により音楽を正確に記録し再生する技術が発達した。しかし当時の楽器は決まった調律の仕組みが確立していなかったため、楽器間で音の調律が異なっていたことは明記しておく。

バロック期が始まるころには現代に直結する五線譜の記譜法もほぼ完成した。そこで作られる音楽は①神との関係性を内在させているもの、②権力者を称賛し讃えるもの、③聖歌・讃美歌などの宗教歌、のいずれかであった。このころにオペラの元になる歌唱法(母音に力点が置かれる:日本語は母音をはっきり発音する言語なので、日本人はオペラ的な歌唱法は大得意)が生まれ、教会などの残響が響く空間での楽器演奏に負けない声量で歌われた。

当時は音楽は室内で聞くものであったことから、教会や音楽堂などの壁の反響により音が複雑に響く環境が基本であった。このことは案外重要で、欧州において和音/コードが普及した原因の一つでもある。単純に鳴らされたドミソなどの和音が高天井の教会の反響により音が重なり、倍音が増幅され、神が降臨してくるかのような轟音で響いた(だからこそリズムを刻むメトロノミズムな音感は除外されていく)ことであろう。それらの楽器の音に乗せるためには普通の歌い方では不十分で、オペラのように歌い手の体の中で音を響かせて膨らませる(響く音に負けない声の音量が必要)歌唱法が必要であった。しかも当時の音楽は今のように何度も同じように再現されて演奏されることがなかった。決まった場所で決められた時間に選ばれた人が音楽を聴くことができた。それゆえ一回の演奏が重要で、その一回の演奏が語られ、故に記録にも残された。「皇太子の15歳の誕生日で演奏された○○教会での讃美歌のパイプオルガンでの名演奏」のような形で流布された。

こうした流れを受けて、音楽史の2回目のターニングポイントが、後期バロック時代に起こり、古典時代への幕開けが始まる。

音楽の父・バッハの平均律クラヴィーア曲集1

(2)十二音等分平均律の確立

ネウマ譜やオルガヌムによって世界観が広がった音楽は、当時の欧州では学問として学ぶべき性質のものであった。当時の学校は神学校と音楽学校に大別(専門の職能学校はあったが、学校としての確立はかなり遅れた)され、神学校は神父や神官の育成を、音楽学校では国のお抱えの音楽家や演奏家を育成しており、どちらもグレゴリオ聖歌の場合よろしく、口伝や鞭で教え込むようなものであった。その当時の著名な音楽家で、大バッハと称される「ヨハン・セバスチャン・バッハ(J・S・バッハ)」が、1722年に「平均律クラヴィーア曲集1」を発表した。今でこそCDなどで聴くことができるが、当時は演奏会の場において新しい楽曲として演奏されることで、または楽譜が広くコピーされることで、ようやく世に出されることになる。画期的な転換点となったこの曲集は、1オクターブを12個に等分に分けた調性(ピタゴラスの音階とは音域が多少異なる配列)を利用しており、その12音どこからでも始められる音階を長調と短調で示した。

バッハが示したこの新しい調性は、1オクターブを等間隔に12個に切り分け、その内の7音でドレミファソラシを形成させる。12音中の7音の選び方で長調と短調の音階を作ることができ、長調は明るい旋律、短調は暗い旋律ときっちり定義することにより、音楽がより再現性のあるものへと転換することができた。またバッハの調性に合わせた楽器が(単純に等分に分割するだけなので)量産されることになり、今まで難しかった様々な楽器での複合演奏が手軽になった。それまでは、例えばコントラバスとオルガンで調律がずれていたため、同じ音でも音程(たとえばファの#(増4度)の音)にズレが生じていた。現代にまで続くドレミファソラシドの調律と、長長・短調の調性は、瞬く間にグローバルスタンダードの地位にまで上りつめた。それは地球上の75%を支配した大英帝国の言語「英語」以上の広がりとも言える。アジアの片隅の村で、その村に一つしかない学校ですら、古いヤマハのオルガンで歌をうたっていたりするのがいい例だ。このドレミ調律の十二音等分平均律の調性パワーが、その後の欧州クラシック音楽の大発展と、そのカウンターとして生まれてくる20世紀のポピュラー音楽を生んだと言えるのではないだろうか。ゆえに音楽の父とバッハを称するのは、決して過大評価ではないとも言える。

特筆すべきこととして、平均律クラヴィーア曲集1は拍子の概念を具体化している。それまでの音楽はある程度のクリック性はあったものの、極端に言えば1小節が3拍子であったり4拍子であったりと定形リズムではないこともあった。バッハは平均律を確立する上で示した曲集上に、一定周期のリズムを盛り込んだ。このことが五線譜として音楽を記譜する上で一つのビットマップとして、基本的に楽曲の途中でリズムが変化しない、という欧州クラシックの特徴を生むことになる。それは欧州のリズム感覚が足を基準とするダンスや行進を範としていることに、多少の関係があるようだ。(つまり、平均律クラヴィーア曲集を演奏する際、極端な話、ドラムを裏に鳴らしても違和感がない。周期的なクリック性、メトロノーム性がここで確立された)

和声論・ラモーのブフォン論争

また、同じ1722年にフランスの「ジャン・フィリップ・ラモー(J・P・ラモー)」が「和声論」を発表した。それまでの音楽では、いくつかの旋律がそれぞれ独自に動いており(対位法)、例えば混成4部合唱ならば、バスとテナーとアルトとソプラノの旋律(メロディ)が、それぞれバラバラに(音程が)上下したり休んだりしながら、連綿と歌が進んでいた。これは歌に限らず楽器ごとに旋律がバラバラに動いていた。ラモーの和声論はその流れている旋律を縦に切った瞬間に、同時に鳴っていた音を和声としてまとめ、分類し、整理した。その結果それぞれの和声(基本として3音)には機能があり、その機能は6個(3個×メジャー・マイナーの2種)に分類できる、とした。よって機能が明確になった和声を並べていけば、簡単に音楽が分析できるし制作することもできる、という画期的な理論であった。

和声自体はルネサンス期から理解されていたが、それは膨大な音楽の時間の流れの中の一瞬を指し示すものであり、それに機能=キャラをつけて並べることで、理論的に音楽を作るということは考えていなかった。フランス人であるラモーのこの研究以降、音楽の楽理的な勉強をする一大聖地としてフランス・パリが君臨することになる。フランス芸大をコンセルヴァトワールと呼ぶが、今でも芸術、特に音楽の中心として君臨し続けている起源は、このラモーに由来するのであろう。(理論的音楽=パリ、実践的音楽=ウィーン)

理論的で(今までに比べれば)非常に簡単に獲得できるラモーの和声論は、当時の音楽界において評判が悪かった。画期的過ぎるが故に、保守的な音楽家や思想家から異端扱いされ攻撃されることとなる。これは音楽がいまだ宗教的呪縛から逃れていないことの示唆でもあり、ラモーの和声論がその扉をこじ開けるに足る理論だった、といえる。

和声論にはバッハ一族も否定的だった。それまでの音楽は幼少期から教師に習い学校で習い、たくさんの過去の作品から禁則を学び、それらの先例や慣習を考慮した「対位法」を元に音を紡いでいた。間違えれば詰られ殴られ、身体に叩き込むようにして対位法を学び音楽を作っていた。ラモーの和声論はそういった飴と鞭で実地的に音楽を学ぶ方法ではなく、もっとシステマティックに音を和声として扱い、和声ごとの個性(機能)を捉えて音を紡ぐという画期的な方法論であった。そこには「同じ音の組み合わせで鳴らされた和声は、その並び方が変わっても和声の機能は同じである」というものも含んでいる。ドミソもミソドもソドミも構成音が同じならば機能は同じだという理論である。今では当たり前のこの理論も当時は攻撃の対象になった。

特に思想家・宗教家・音楽家の「ジャン・ジャック・ルソー(J・J・ルソー/「社会契約論」などの著者/「むすんでひらいて」の作曲家)」とのブフォン論争などはラモーの死まで続けられた。そこでルソーは「作曲家は通常20年学んでようやく世に出るが、ラモーに学んだ者は半年で世に出る。悪い理論によって悪い音楽が広まっている」と痛烈に罵った。

当時は和声論は異端な考え方、奇異の目で見る対象でしかなかったことから、和声をシステマティックに捉える方法はあまり浸透しなかった。逆にバッハの長短調は十二音等分平均律の楽器の発達とともに一気に広まり、後の音楽全般に大きな影響を与えた。どの音楽学校でもドレミの12音の調律システムで音楽を作り始めた。このことからバッハを「音楽の父」と尊敬の念を込めて呼ぶようになったのである。ラモーは20世紀以降の研究でようやくスポットライトが当たるようになったが、まだまだ誤解されていることも多いようだ。

こうして音楽の記号化の2番目のステップ、十二音等分平均律が確立され、それに伴い長短調という調整概念、和声論を元にした機能和声など多くの副産物が生まれ、それすらも簡単に取り込まれ音楽が発展していった。

長短調性の確立 クラシック音楽の幕開け

バッハが「平均律クラヴィーア曲集2」を世に出したのが1744年であった。曲集の2は12音すべての音から始まる長調と短調のフーガ(遁走曲/対位法を主体とした楽曲/追いかけあうようにして徐々に旋律が複雑化する)が24曲収録(当時は譜面として、現在はCD/レコードとして)された。この十二音等分平均律の画期的なポイントは、容易に転調を行なえることであった。等分平均律は転調する幅が階段の段差のように固定されている。今までの楽器はドとレの間と、レとミの間の段差がバラバラであった、と考えると理解しやすいかもしれない。転調が容易になることで音楽の幅も厚くなり、より劇的な変化が起こせるようになった。その劇的さは主に歌劇やオペラと結びつくことになる。劇的な音の変化は歌劇やオペラの世界観の変化を容易に示すことに繋がり、より物語性の強い歌劇やオペラが作られるようになった。

また、それまでの暗いナチュラル・マイナー(自然的短音階/バッハが示したマイナーの調性)だけではなく、ナチュラルマイナーの和声的な欠点を解消したハーモニックマイナー(和声的短音階/完全5度がGm7(ジーマイナーセブンス)になるのをG7(ジーセブンス)に修正するため、短7度(CにおけるBフラット)を長7度(CにおけるB)に変更したスケール)が生み出され、さらに歌いやすく修正したメロディックマイナー(旋律的短音階/短6度(CにおけるAフラット)を長6度(CにおけるA)に変更したスケール/フラットが3度(ミの音)にしか付かない)が生まれた。それぞれの詳細は後述するが、歌劇やオペラなどに使用される物語性が強い楽曲は、往々にして悲しみを深く表現する必要があり、マイナー世界の広がりはその要望に応えた結果だと言えるだろう。

若き天才シューベルト(1797-1828)の「魔王」は、ゲーテの同名の詩に感銘を受けて作られたリート(歌曲)である。この歌曲の特徴は、曲中、頻繁に長短調を入れ替えることを利用して、宗教性を残したまま文学性もしっかりと示したことに集約される。音楽の教科書にも載っているこの歌曲は、短調を主として構成されている。内容的には、父親が子供を医者の元へ連れて行く途中、魔王が子供に呼びかけ連れ去ろうとする。父親は魔王の誘惑を振り払い病院へ駆けつけるが、子供は魔王の手におちすでに亡くなってしまった、というもの。この時の魔王の呼びかけが「長調」でそれ以外の世界観は全て短調である。つまり、魔王=死神ではあるが、魔王の呼びかけ=無垢な子供の死=天国への誘い=長調の明るさ、という宗教観が裏にある。魔王に連れて行かれると子供は死ぬが、無垢な「子供が死ぬ」とは天国に連れて行かれること。天国に行く喜びは長調で示す。本来ならば魔王=死神の呼びかけこそ短調の暗く重いイメージであるが、そこを逆手に取ることで逆にキリスト教界の世界観を鮮明に打ち出すことになった。宗教的にも文学的にも見事に両立している名曲である。ただ単に有名だから教科書にのせているわけではない。

長短調性の完成から崩壊 ロマン派音楽の台頭

いわゆるクラシック音楽という言葉から連想される音楽は、この古典派の時期に生み出されたものが多い。著名なところでモーツァルト、ハイドン、ベートーヴェン(ロマン派的作品も晩年に制作)などが古典派を代表するような作曲家である。前述のシューベルトは古典派からロマン派への過渡期の作曲家で、魔王の例でも分かるように自由に長短調を行き来し、作曲家本人のやりたいことを実現(文学化)させている。文学的に音楽を創造(想像)することが許されるようになってきた。この過渡期(1800年初頭頃)は芸術の各方面においてロマン派運動(既存の枠に縛られず、個人の創造力によって作品を制作する運動/つまり「俺のロマンを求めて何が悪い」と開き直った運動)が盛んになる。この運動は一大精神運動として当時の欧州各国に波及、席巻することとなる。一個人の頭の中を自由に楽曲にする。そしてそれが許される。という考え方で、それまでの神や道徳感、共有概念、常識などを意識していた世界観ではなく、個人の妄想、幻想、思い込みを楽曲に取り込んでいった。神託から文学へ、神から科学へと信じる対象をシフトさせたとも言える。

ロマン派の個人主義的な音楽運動は、それまでの長短調世界を一度教本のようにしっかりとまとめたうえで、一気に壊していく作業だった、と言える。欧州特有の、それまでのことをしっかりと理論づけした上で、それに飽きたから壊すという流れである。個人の頭の中を音楽にする際に、悲しさを表すためにまとめられた短調は必要なく、出鱈目に鍵盤を叩くノイジーな音で十分に足りた(ムンクの「叫び」を音楽化する際に調性は不要、という簡単な考え)。鬱屈とした感情が溜まりに溜まって、それがいつ崩壊するか分からない不安定な感情には、調性感のない不安定な音が求められた。逆に綺麗にまとまった長短調では、不安定な個人の頭の中の揺れなどは表現できなかった。こうした神から個人へと音楽の主体対象が変化することによって、楽曲の基盤となった調性も大きく2方向に変化することになる。その片方は調性自体を無化し、取り払ってしまおうとしたドビュッシーに代表される「無調」への希求。もう片方は、シェーンベルクに代表される、1オクターブ内の12音を等しく同列に扱う「十二音技法」による作曲(調性は、12音の中の7音を主として扱うものなので、12音を均等に扱うことで調性が壊される)である。当然「バッハに帰れ」の掛け声の元、長短調世界をしっかりと守り続ける作曲家もあり、三者三様の調性感を獲得していくのだった。

ロマン派の功績としては、バッハから続く十二音等分平均律を土台にして、ラモーに起源を取る和声を含め、現代でも使用されているクラシック界の音楽理論(いわゆる「楽典」)をまとめあげたことだろう。現代の分析のない流されるだけ、消費されるだけの音楽ではなく、しっかりと過去の音楽を体系的に理論化した。音大などで学ばれるクラシカルな理論体系は、ロマン派における「無化するために、無化する正体をしっかりと形にする」という作業により構築された音楽理論である。(十二音技法を求めたシェーンベルクは音楽の教師として理論をまとめる作業をおこなった。その後、壊す作業に邁進した)

現代音楽から大衆音楽へ 北アメリカでの萌芽

これらの、過去の遺産の理論的な構築と、それらを無化する個人主義的音楽の成立が、ちょうど1900年あたりまでの話。バッハから調性の解体(楽曲として広まる「平均律クラヴィーア曲集2」が1744年~ロマン派の調性無化の試みの最後を1900年までとした場合)まで150年余り。たった150年で長短調世界は爆発的に広がり、楽曲(特に交響曲や協奏曲などのフルオーケストラ作品)が無数に作られ、消費され、飽き、崩壊(何をもって崩壊と呼ぶかは意見が分かれるが、楽曲名に調性名を付加(チャイコフスキー交響曲第6番≪ロ短調≫「悲壮」など)しなくなった時点で崩壊だろう)まで進んでいく。音楽が文学性を持つことは、すなわち音楽が大衆的になるということでもある。それまでの王宮や音楽堂で演奏され、一部の貴族たちがパトロンとなり作曲家を抱え込んで秘匿性の高かった音楽が、もっと身近に、もっと簡単に聞いて演奏されて再現されるようになったということ。逆説的に音楽が大衆化したから文学性が強まったとも言える。どちらが先か後かは分からないが、相互に影響を及ぼしたのは間違いない。

欧州で大発展をしたクラシック音楽は、北米大陸において大衆化を加速させた。アメリカ独立戦争が1776-1789年(古典派の時代)。それに呼応したフランス革命は1789年(古典派末期)。アメリカ南北戦争終結が1865年(ロマン派末期)。欧米列強の監視を受けての明治維新が1868年。この時期の大変動は、産業革命による科学技術が進歩する時代の流れもそうであったし、かつての王政から資本主義社会・市民社会への変化などからも容易に推察ができる。欧州は産業革命から世界へ進出し、多くの植民地を得ることで大きく発展した。大量の機械化された工場でモノを生産し、植民地に売りつけ、植民地の貴重な資源を奪い、金をたくさん得て、それを余暇に使い、また働く。資本主義社会の連続運動が植民地の獲得により漸く回転し始めた。モノの大量生産・大量消費の時代。その後の映画、ラジオの普及などからも音楽や芸術が簡単に消費され、そして生産されていく。そんな時代の夜明け。

次の進化は欧州ではなく、北アメリカで起こる。

米国史(1) 移民開始から南北戦争

さらりとアメリカの歴史を紐解く。

1492年のクリストファー・コロンブスによる(実際はその前に発見者がいたようだが)アメリカ大陸発見以降、欧州人の研究や一部入植などが開始され、1620年にはメイフラワー号による集団移民入植が行われた。1638年に英国を中心とした宗教戦争(ピューリタン(清教徒:プロテスタント)革命/王政の絶対主義から脱却する市民革命)が起こると、新天地を目指す新教徒(プロテスタント)が相次いだ。17世紀から18世紀にかけて欧州で戦争が起こるたびに、アメリカ大陸へ新たな入植者が入るようになった。そうした中、英国系のニューイングランド植民地と、仏国系のカナダ植民地や南部のスペイン系植民地が対立、戦争となる。これに英国系が勝利をするが、各所にフランスやスペインの入植者が散らばることとなる。

主導権を得た(と思い込んだ)英国の重商主義政策により住民に重税が課せられることとなった。さらに英国は印紙法によって貿易の独占など圧政を敷くようになり、これに反発した住民が激しい反対運動を起こす。そんな中で今度は「茶法」により茶貿易の独占を図ったため、住民が激しく抵抗しボストン港を襲撃(ボストン茶会事件)した。これらの様な植民地政策に対し住民が反発することで独立戦争へと発達。フランス、スペインの支援を受けたアメリカ移民軍が勝利し、英国とパリ条約を結び13州が独立することとなる。

以降、フランスよりルイジアナを買収、西部開拓の礎を築く。これを機に西部開拓が開始され「インディアン移住法」などの民族浄化政策(やったことはナチスと同等)を選択し、ルイジアナ、オレゴン、テキサス、カリフォルニアと支配を拡大。1840年代にはアイルランドの経済不安からアイルランドの国民の1/8がアメリカに移民するような事態にもなった。1848年にカリフォルニアで金鉱脈が発見されると白人の移住がさらに加速し、ゴールドラッシュの全盛期(アメリカン・ドリーム)を迎えることになる。

しかし国内情勢は北部地域が産業革命を迎え工業化が進み、南部は綿花などのプランテーション栽培が続けられ、南北格差が次第に広がり顕著になっていった。北部は工業品輸出保護の観点から関税をかける保護貿易を求め、南部は綿花製品の関税撤廃の自由貿易を求めるなど、南北間の対立が深まっていった。南部では英国への輸出のため綿花事業の拡大が進み、この時期(19世紀中頃)でも多くの黒人奴隷を使用。北部では深刻な労働視力不足から黒人奴隷を解放し、労働者として使用する動きが見られた。このように奴隷制を認めるかどうかでも南北の認識は異なるなど、南北間の対立は修復不可能な状況にまで差し迫っていた。(ただし、視点が自分たちが有利かどうかに固定されている点に注意)

1860年にリンカーンが大統領になると奴隷解放を政策とした。北部の資本家は歓迎し、南部の労働者層が反発(黒人は奴隷解放に賛成のためリンカーンを支持)。南部地域が集まりアメリカ連合国を結成し離反。ここに南北戦争が開始(1861年)される。戦争開始2年後の1863年に奴隷解放宣言が出され、1865年に南北戦争は終結。北軍が勝利を収める形でアメリカが統一された。

米国史(2) 戦後から第一次世界大戦

戦争終結からアメリカ東西を結ぶ大陸横断鉄道が建設され、ゴールドラッシュの勢いもあり西部開拓時代が幕を開ける。1868年にアラスカをロシアから購入することで、ハワイを除く形の今の国家規模が確立された。またこのころには抑圧され差別されていたインディアンの一斉蜂起なども起こるが蜂起は次第に鎮圧され、「インディアン部族を国家とはみなさない」という勝利宣言でこの問題に終止符が打たれる(イスラエル成立に通じるところ)。しかしインディアン差別というものが色濃く残る原因ともなった。

西部開拓時代が終わりを迎えると、新たなフロンティアは国外に求めるしかなかった。1898年にハワイ王国を無理やり併合。同じ年にはキューバのスペインからの独立戦争に便乗する形で米西戦争を起こし、パナマとキューバを保護国にする。引き続き米比戦争によりフィリピン、グアムなどを植民地化した。1900年には門戸開放・機会平等・領土保全の三原則を提唱し中国への進出も狙っていた。(このように米国の歴史は自己主張の歴史であり、ジャイアン理論と同じだと気付くはずである)

欧州の急激な人口増加と産業の発達や食糧難などにより、主として東欧からの移民が増加するなど、アメリカ国内は急成長を続けていた。しかし新興移民(南北戦争未経験の者への差別)や被差別人種(主として黒人、一部インディアン)の人たちなどの低所得者は各都市の中心部にスラム街を形成。旧移民との宗教的な対立や偏見などによる摩擦など、しばしば抗争を繰り返した。これらの対立が新移民のマフィア化、カラードのギャング化などを生み出していく。

第一次世界大戦では武器や車輌の輸出で外貨を獲得。しかし戦争が長期化する中でアメリカ輸送船がドイツUボートに撃沈されることで参戦。初めての総力戦による戦争を体験することになる。それまで(南北戦争当時)の兵隊が馬の背に乗り銃を構えて戦場を走るというようなものではなく、物量と戦車などの新兵器にて壊滅的な打撃を与えるものへと、戦争が変化していた。これは兵士に大きな喪失感(個人の活躍で戦争の行方が左右されない=兵士はただの駒であり個人としての意思は不要)を生むこととなる。また爆撃などの度重なる恐怖による神経症(シェルショック:体が痙攣して震える)を患うものも多く出た。

米国史(3) 戦後から第二次世界大戦

戦後(1918年終戦)は、武器輸出の効果と、都市経済が発達することで「狂乱の20年代」と呼ばれる大発展を迎える。しかし、そうした経済発展の恩恵を受けられていない労働者による争議運動やストライキなども頻出。これらに対抗してザル法ではあったが禁酒法(1920-1933年)なども施行されたことで混乱に拍車がかかった。一方恩恵を受けている市民は、公共機関も整備されたことで郊外に家を持つ世代が拡大。地価と株価が高騰していった(バブル経済)。

南部の農村部では好景気に後押しされ機械化(トラクターや耕運機など)を導入。農業生産効率が飛躍的に向上したことで、生産物の価格が暴落。無理をして導入した耕作機械への支払いが滞り棄農する国民が増えた。都市部においてはカラードの反乱や暴動などの頻発により、KKK(クー・クラックス・クラン/白人主義)の様な人種差別団体などが公然と組織され、人種差別が日常的に行われる時代となった。

1929年10月のブラックマンデーと呼ばれる株価の大暴落を発端に、アメリカ経済が一気に落ち込み(バブル崩壊)世界へ波及。世界各国は恐慌に対しブロック経済圏を組んで対処するようになった。国内においては資本家の労働者の首切りなどで大都市には失業者が溢れ、浮浪者・犯罪者が増加し社会不安が蔓延。時の大統領フランクリン・ルーズベルトによるニューディール政策(公共事業を起爆剤に経済の再背を目指す)で、一時は回復するものの、30年代後半には再び大不況へと転がり込んでいく。

こうした鬱屈とした国内情勢の下で第二次世界大戦が勃発。当初は国内政情の不安から参戦を渋っていたが、日本との太平洋戦争をきっかけに国威の発揚がなされ、世界大戦へと参戦していく。大戦開始前の世界全体の経済力を100とした場合、アメリカ50に対し日本1であった。世界の半分の国力をもつ国に、その国の2%の国力しかない日本が戦争を起こした暴挙。

大西洋では1944年のノルマンディ上陸作戦により、東からはソ連が、西からは連合国軍がドイツを挟み打つ形となり、先にドイツ軍が降伏。一方の太平洋では、日本に一時押されるものの1942年のミッドウェー島における海戦により形勢を逆転し、東南アジアの島を次々に陥落させながら進軍した。1945年に入ると日本本土への爆撃も行なわれ、市民を巻き込む多くの死傷者をだした。また8月には広島と長崎に新型の原子爆弾を投下(マンハッタン計画)。ソ連の参戦もあり、日本は降伏した。

米国史(4) まとめ

- 1493-1776年 北米大陸の英国植民地支配 三角貿易 黒人奴隷

- 1776-1789年 独立戦争 欧州からの独立

- 1789-1865年 西部への進出が始まる

- 1861-1865年 南北戦争 現代アメリカの統一 奴隷解放

- 1865-1890年 インディアン戦争 新移民・カラードとの対立

- 1890-1918年 帝国主義 第一次世界大戦

- 1918-1945年 繁栄と没落 第二次世界大戦

以上のようなアメリカの大雑把な歴史を踏まえたうえでの話。

19世紀後半の米国世界においての最大の懸案事項は、植民地時代から続く、西アフリカから運んできた黒人奴隷(累計2000万人とも言われる)に対する扱いと、市民(基本として旧移民)との軋轢による差別問題であった。南北戦争中の1863年に出された奴隷解放宣言で奴隷問題は一応の解決を見るものの、その後「ジム・クロウ法」(ジム・クロウとはミンストレルショーにおいて最初にブームを起こした役名で、1830年代にはすでに一般的な黒人男性を指す言葉となった。日本でいうところの山田太郎のようなもの)などの黒人差別を認める法律群(公共の場では席が別、入り口が別など/少し前の南アのような状態を是認する)が成立することで、逆に差別を容認・加速させるような社会になってしまった。差別を受ける対象となったのは、アメリカ原住民のインディアン、奴隷として連れてこられたアフリカンであった(一部アジア:特に中国からの移民も被差別対象となった)。特に奴隷として使役されていたアフリカン・アメリカンの黒人は、過酷な環境の中で独自の文化を育んでいった。

ブルースが生まれ、発見されるまで

独立戦争後、大規模な綿花やサトウキビのプランテーションにおいて使役する労働力として、西アフリカから多くの黒人が連れてこられた。英国主導の三角貿易は、英国のリヴァプール(ここからビートルズが生まれたのは必然とも言える)から繊維や酒を積み、アフリカの西海岸でそれらを売り払い、黒人を奴隷として積み込み(黒い積み荷)、アメリカの南部(主としてニューオーリンズなど)や西インド諸島(バルバドス(1834年奴隷解放)など)で奴隷を降ろし、砂糖や綿(白い積み荷)を積み込み英国へ送っていた。こうして大量の黒人がアメリカ南部へと送り込まれ、碌な英語教育すら受けさせてもらえないまま使役されていた。奴隷は母国語を使うことは禁じられていたため、非常に訛りのきつい聞き覚えの英語(ピジン英語)を話すようになった。このピジン英語は十分なスラング要素を持っており、英語と自国の言葉がコンフリクトして生まれたため、独特なリズム感を持った英語になった。日本語で言えば津軽弁などの方言のようなもので、日本語ではあるが同じ日本人でも容易に理解できない言葉である。

また大事な点として、アフリカの言語の中には無拍音で始まる言葉(単語)がある。これは「ンジャメナ(チャドの首都)」や「ミッシェル・ンデゲオチェロ(ヴォーカル・ベーシスト)」「ドゥドゥ・ンジャエ・ローズ(パーカッショニスト)」などの「ン」で表記されるが、実際には無声音で、次の音が裏拍から始まるという非常に珍しい言葉である。欧米日などの言語は表の拍から発音する言葉しかないので、その表記のために「ン」を用いているだけである。フランス語の「単語の初めの「h」は発音しない」、と同様だとすると分かりやすいか。無拍音始まりのような独特な言語感と英語が交ることで、それまでの英語では出なかったリズム感(一般的に言われる裏に来るリズム)がピジン英語の口述言語(話し言葉)中に見られるようになる。

白人と黒人のように、文化や言語やリズム感などに差異のある人間が交わるところには、必ず変化・コンフリクト(ここでは葛藤)が生まれる。この変化は訛りであり、2つが1つに混ざることで双方の特徴が残り、お互いに干渉し合い全く別のモノを生むことすらある。進化、と言えばいいのか。音楽の中で訛りが生み出した代表例がブルースであった。ブルースの始まりは未解明で、20世紀最大の謎とも言われているほどではあるが、アメリカの大衆音楽を語るうえで欠かすことはできない。歴史の中に初めてブルースが登場するのは1903年、アメリカ南部のミシシッピ州を旅行中だったウィリアム・C・ハンディ(正規なクラシック音楽(長短調や音楽理論)の教育を受けた黒人であった/W・C・ハンディ)が、たまたま耳にしたブルースの演奏を慌てて記譜したことが自伝の中に見受けられる(真否は不明)。このようにブルースはいろいろな音楽が影響を及ぼし合って生まれたものではなく、アメリカの南部文化の中から発見されたものであり、これがアメリカの中でなければただの民族音楽として捨て置かれていたかもしれない。しかし、記譜により採取できるほどの音楽的構造(和声構造)を有しており、演奏する楽器がギターであったことから従来の音楽世界の中の異端として認められたに過ぎない。この発見によりハンディは「ブルースの父」と呼ばれ、彼自身もいくつかのブルースと名のつく曲を世に出している。(実際はブルースではなく、タイトルにブルースが付くだけの楽曲)

- ブルースが民族音楽と異なるポイントは以下の4つ。

- (1)欧州で理論化された和声体系で構成されている音楽であった

- (2)欧州のクラシックを演奏する楽器と同じ楽器で演奏されていた

- (3)欧州の長短調性とは別の調性感があった

- (4)何故か長短調性の音楽と密接に結びついてしまった

当時のアメリカ人の感覚では、黒人は「奴隷として使役してる側だけど、あいつらのジョークや歌、リズム感はとても面白くて気になる。公民権は認めないけど。仕事中にうたってる鼻歌なんてヘンテコで面白いんだけどなぁ。公民権は認めないけど」といったところだろう。ただし「公民権は認めない」という拒否的な距離感であった。音楽家の中に、家にいる黒人奴隷の鼻歌を採譜してピアノで弾いた「スティーブン・フォスター(アメリカ民謡の父と呼ばれてる/そのため黒人音楽に傾倒しているとは決して明かさなかった)」などもいた。アメリカ人には「民族音楽(フォークソング)のような自分の故郷の歌などは、欧州経由で入り込んで飽きてきているが、隣で演奏してる黒人の音楽は新鮮でドキドキする」と。楽器も格好も白人と大して変わらないのに、音楽・旋律・和声は聞いたこともない奇天烈なもの(単品では聞いたことはあるのだが)で、その演奏の姿は格好よく、音もファンキー(当時ファンキーという言葉はないけど)だ。そんな奴らが南部地方ではゴロゴロいて、道端でギターを片手に演奏をしていた。

これが1900年頃までの話。一方の欧州では長短調性を壊したロマン派も終焉に近づき、現代音楽という新たなステップへと突入する頃。音楽が大きく動き出していた。

ダンス ブルース以前のダンスシーン

他に書くタイミングがないのでダンスについても少々触れておく。民間での舞踊ではなく記録に残る宮廷舞踊に関してのみ。

18世紀、1700年代の欧州はクラシック音楽の発展とともに貴族の間でダンスも発達した。そもそもダンスは集団の団結を必要とする時に踊られるもので、それは王室に世継ぎが生まれた場合や、税として収穫物が滞りなく集められたときに踊られた。時代が経るにつれて貴族の社交場で頻繁にダンスが踊られたし、ルイ14世(1638-1715年)などはダンスマニアでコスプレダンスを得意としていたため、必要以上にダンスの場を多く設けるようにもなった。こういったダンスシーンにおいて演奏していたのは王宮お抱えの楽団(と言っても調性が確立される前なのでオーボエ16人隊など、同じ楽器演奏者を並べたものだった)で、優雅なメヌエットやガボットなどが演奏された。3拍子のメヌエット、2拍子のガボット。これらはドレミの調律がしっかりと整う前の音楽である(8割方の完成度)。この貴族のダンスは踊るダンスのステップを示した譜面が残されている。その譜面は足の動かし方、止める位置、跳ねる場所などが記されており、この通りに踊ることを目的としていた。如何に間違えずに完璧に踊るか、という欧州特有の、ルールをきっちりと決めてそれに縛られて踊るダンスであった。特徴的に欧州の持つ抑圧性(ボンテージ)が、ダンスにもインフレンスしているというのが面白い。ガチガチにルールを決めてその中で競う。ルールに飽きたらそれを壊して発展させる。コレの繰り返しが欧州文化の歴史である。注意したいのが、譜面に残るのは足の動かし方であるという点。欧州のダンスは足が基本となるダンスであった。

1789年のフランス革命(ルイ16世とマリー・アントワネットの処刑)により、王政とともに王宮主体のダンスは消えてしまう。そもそも王宮でのダンスはその土地ごとに独自に発展している身内のルールに寄ったものなので、いったん壊れると代替がないため壊滅にまで一気に進んでしまう。その王宮ダンスの代りに出たのがウィンナーワルツだった。以前のメヌエットと同じ3拍子でありながら、(調律が固まったので楽器の種類が増えたことにより)音は派手になり曲のテンポが上がった。ダンスのための音楽(ワルツ)の誕生である。フランス革命、それに続くナポレオン戦争後のウィーン会議(1814-1815年)において行われた戦勝祝賀パーティでは、ナポレオンが一晩中踊り明かしたとも言われるウィンナーワルツ。狭い王宮内をグルグルと円を描きながら、途中パートナーを替えたりしながら踊り続ける。当然踊りが進むにつれ、楽器の大演奏による陶酔とともに、ランナーズハイのように脳内トリップしてくる。中には一曲の演奏が終わるまでにフロアを8周まわったと自慢するものもいたようだ。つまりそれまでの足の運び、ステップが厳格に決まって、いかに逸脱することなく完璧に踊るかを目的としたダンスから、簡易なステップで自由に踊るというスタイルに変化したということだ。それは貴族のダンスが大衆化・通俗化した、と言えるかもしれない。ウィンナーワルツはウィーン会議を通して欧州各国へ広まった。このことも重要で、それまで王宮ごとに独自ルールに縛られていたものが、同じルールに沿ったウィンナーワルツに差し替わったということだ。どこでも同じように踊ることができ、小難しいルールをその場毎に覚える必要もなくなったのだ。ちなみにそれまでの優雅なメヌエットやガボットが低俗ではなかった、というのも微妙にまちがいで、そういう場合は仮面舞踏会のような形で(仮面をつけようとも誰だかわかるのだが)、無礼講の場を設けて乱れて踊っていた。

ダンスは男女のパートナーでお互いに手を取り合って踊るものだった。これは1930年代のアニマルダンス(ラグタイムに合わせて踊るダンスが卑猥だ、低俗だ、ということでダンスに動物系の名前(「Turkey Trot」、「Grizzly bear」、「Bunny Hug」など)を付けられた。日本で低俗なものに「イヌ」や「カラス」と付けるのと性根は同じ/それらダンスの総称)や、リンディ・ホップ(リンドバーグの大西洋横断飛行のバカ騒ぎで踊られたダンス。単に手を横に広げて飛行機を模してくるくる回った)あたりまで続いた(当然現在に至るまでカップルダンスの系譜は残っているが大衆化には至らなかった)。最初に男女の手が離れたのがウィンナーワルツとも言われている(ワルツでも手を離すことはあったが一瞬で、ウィンナーワルツは離した後に戻ってくるまでの時間が長くなったし、時には戻ってくる前に相手の女性を入れ替えることもあった)。フォークダンス(ジェンカなど)のパートナーを入れ替えながら踊るということの起源がここにある。

ダンスのカルチャーは音楽と密接に関係しながら進化を続けていくのだが、音楽理論と離れてしまうので、以下省略。気が向いたら学ぶことにする。

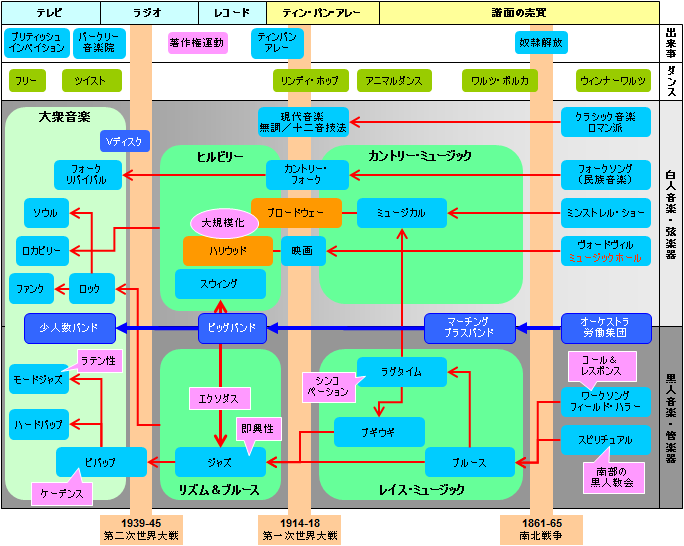

音楽系統図 音楽が発展する世界観

以降は、上の図を参考に音楽ジャンルの流れを解説する。上記にないジャンル(ドゥワップとかサーフとか)は大きく抜け落ちる可能性があるので、気持ちが保てば追加していく。

まずは、長短調世界の、クラシックからの乗り入れた調性を大雑把にまとめる。しつこいようだが、バッハを起源とする十二音等分平均律はデジタルに1オクターブを12等分した調律の楽器(主としてピアノ)を使用した音楽の調性の仕方のことである。ピアノは1オクターブの間に白鍵7つ、黒鍵5つの12鍵で構成されている。12音の内7音をひとまとまりのドレミファソラシドの音階にして、長調(メジャー)・短調(ナチュラルマイナー・ハーモニックマイナー・メロディックマイナーの3つ)とカテゴライズし、その枠内で旋律を紡いでいった。

図の1840年頃(南北戦争以前)のアメリカでは、当然欧州経由でこの調性世界がガンガン輸入され、オーケストラによるコンサートやオペラという形で大衆に広まり、また軍隊の行軍歌などにも援用され、グローバルスタンダードな世界としてあらゆる音楽に適用されていた。そして長短調の世界や和声論の一部は、クラシック音楽を学ぶ方法として当時から音楽大学で理論的に教えられていた。当然ロマン派の調性の無化という作業も進んでおり、見事な長短調性を駆使した音楽と、それを飛び越えようとする無調・十二音技法の音楽も生まれ始めていた。という世界観があった。

ワークソング 労働歌に見る黒人音楽の芽

1840年(南北戦争の直前期)頃の南部の黒人は、奴隷制の中にあり抑圧を強いられていた。綿花・サトウキビ(白い作物)のプランテーションや、広まり始めた鉄道の線路敷設工事において、重労働を課せられ日常が管理されていた。鍬を振り下ろす掛け声、ハンマーを振り上げる掛け声、そうした中で歌をうたいながら労働することで精神的苦痛を和らげていた。そうした労働者の中から生まれたのがワークソング(労働歌)であった。ワークソングの特徴はコール&レスポンスで、リーダー的な人物が歌い、それに続いて全員で歌う。またはリーダーの掛け声(合の手)に反応して他の全員が歌う、などであった。分かりやすく言うと、軍隊が歩調を合わせて走りながら歌うのを想像すればいいだろう。歌の拍に合わせて走ることで全体の歩調が整う効果があるし、歌いながら走ることで心肺機能を高める効果もあったであろう。歌うことで集団意識(仲間意識)の向上と、労働の苦痛から逃れていた。

ワークソングが歌われる中で、歌詞の中で日々の生活を嘆いたり、いつも歌っている歌詞をひとひねり加えて(主として韻を踏んで別の言葉に置き換えて)笑わせたりして、いつの間にか鼻歌で歌うような程に南部(1840年当時はアメリカ黒人の90%が南部に住んでいた)の黒人社会にワークソングは沁みこんでいったと思われる。他者に聞かせるためにわざと調子はずれの歌声にしたり、がなるような潰した声で歌う手法をフィールド・ハラー(ブルースの歌い方の原型となった/白人に判らぬようピジン英語でがなっていたのが起源か?)と呼び、これが大いに持て囃された。このワークソングは長短調性を持たず、独自の世界観で歌われていたようだが、南北戦争に黒人奴隷が軍人として使役される(とはいえ戦地における労働力としてで、決して武器を持って戦うことは許されなかった)に従い、軍の行進などの音楽(軍歌)と結びつき、軍隊の間でワークソングの感覚が共有されていった。

日本のソーラン節もニシン漁の漁師の間で歌われたワークソングと言えるだろう。リーダー格が「ヤーレンソーラン ソーラン…」と歌いながら網を引き、他の労働者が「ハイハイ」と合の手を入れる。歌の中で大漁になることを願い、漁の辛さを歌で発散しながらモチベーションを上げる。ソーラン節にも言えることだが、長短調の世界観ではなく、民謡的な日本独自の唄いまわしで、その時によって歌のテンポも変わるし、歌の長さ自体も変化しただろう。もっといえば「ソーラン」と繰り返し歌う回数も変わっていたかもしれない。個人で歌われた黒人のワークソングやフィールド・ハラーも原型は同じで、そこには長短調性などはなく、ピジン英語で歌った母国音楽リズムに沿った歌であった。よって、地域差なども当然あったと思われる。

プロレタリアート文学の「蟹工船」でも、船に積み込まれた船員たちが漁の際に歌う労働歌が収められている。過酷な条件になればなるほど、こういった労働歌が広くうたわれるようだ。

スピリチュアル ワークソングとの融合

時を同じくして、奴隷黒人のキリスト教化政策も進んでいた。英語は手取り足取り教えないが、宗教はしっかりと植え込むというのは、欧州の歴史の何度も繰り返された再現である。ネウマ譜の発達しかり、十字軍しかり。教化を進めるために教会を作り、そこで賛美歌をうたうことを教えた。黒人奴隷は讃美歌から英語を学んでいったのかもしれない。特に1840年頃には白人の居ないキリスト教教会(黒人教会=牧師も黒人)が生まれ、黒人教化は随分進んでいたものと思われる。一部には黒人の子供の教育の場となっていた記録もある。

これら黒人教会で教えられた讃美歌(クラシックから乗り入れているドレミの音楽)と母国の音楽感覚(ワークソング感覚)が交り、スピリチュアルという独特の宗教歌が生まれた。黒人霊歌とも黒人讃美歌とも言われ、黒人教会では盛大に歌われた。讃美歌の中に黒人が持っているリズム感が重なることで、ある種の陽気さと一定の反復リズムを持つことになった。このスピリチュアルが洗練化され、後にゴスペルへとつながった。ゴスペルは長調に黒人リズムが重なってできた合唱音楽(長調の枠内で黒人リズムの讃美歌的合唱を繰り返すと、だんだんトリップして恍惚な状態へと昇華できる。さらに教会の音響構造により自分の声の揺れや、自分の声を元に倍音が響くため、神が降臨するかのような錯覚にも陥ることができる。ゴスペルを歌う人がよく失神したりするのは、トリップして自意識が解放されたから)である。スピリチュアルは讃美歌という長短調性の権化のような音楽から、陽気な長調部分だけを取り出し、そこに黒人特有のリズム感と訛りが結合した、非常に分析性のある音楽となった。このスピリチュアルを分かりやすくすると、ドリフの1コーナーで、ポンチョのような服に帽子をかぶって出演者全員で歌ったり、「カラスなぜなくのーカラスの勝手でしょー」などをやったりしてるミニコントがあるが、まさにあんなイメージのことを黒人教会で日常的におこなっていた。キリスト教はこんなにいい宗教なんだ、教会で歌うことで神が知覚(大いなる錯覚だが)できるんだとインストールするために。

コール&レスポンスで楽しく憂さを晴らすワークソングや、調子外れたりがなったりするフィールド・ハラーと、(もともとが讃美歌であるが故)しっかりとした調性世界で作られたが黒人リズムが入り込んで訛ったスピリチュアル、これらが日常生活で次第に混合していった。教会ではピアノ(南部はオルガン)が主流だったが一般の黒人はピアノやオルガンを買う金がなく、安価なギターを手にしていた。南北戦争の軍隊でマーチを演奏をしていた黒人などが戦争が終わり楽器を抱えて故郷へ戻ってくる。奴隷解放で居場所を追われ、黒人のコミューンは散り散りになるが、強く結ばれた仲間同士で都市に出ていくことになる。そこでスピリチュアルの和声の中の心に引っかかる(言い換えればグッとくる)音をじゃかじゃかかき鳴らし道端で歌い上げる。母国から離れたアメリカに連れてこられ故郷を失った喪失感(出自の喪失)。そこでも居場所を追われる喪失感(場所の喪失)。自分の国ではないアメリカのために戦争をする喪失感。奴隷制度から解放されたが差別はなくならない。その憤りも込めて哀愁を歌っていたことだろう。こうしてアメリカ南部でブルース音楽が芽吹いたのだった。

ブルース調の誕生

ブルースは独りで行うコール&レスポンスだと言われる。確立したブルースの特徴(初期は記録に残らないものが多く分類が難しい)をまとめると以下の通り。

- (1)クリック性(メトロノーム性)が強い アフリカ音楽の源流

- (2)12小節で繰り返す 周期性

- (3)完全1度と完全4度での反復(後述) 反復性

- (4)3行詩で、1行目と2行目は同じ内容 強い反復性

- (5)過入力による音の歪みを許容する フィールド・ハラーの発展

独りで行うコール&レスポンスというのは、3行詩の1行目と2行目がコールで3行目がレスポンスだとする説と、1行の演奏の途中で詞が終わり、ギターで調子をつけて次の行へ進むという、自分の声とギターのコール&レスポンスとする説などがあるが、いずれにしても独りで演奏し独りで歌うことで自己完結している音楽である。よって気分によって幾らでも長く演奏できるし、いくらでも自由に自分の考えを詩に乗せることができた。こうしたものをW・C・ハンディが聞きつけ、採譜したのだが、聞き取れた和音の集合は長調でも短調でもない響き(演奏のすべてのコードがセブンスになる/C7とF7を反復する)だった。民族音楽として切り捨てられてもいいものであったが、演奏はギターだし和音は一応和声論の範疇のコードであったので無下にすることはできなかった。ここに新しい音楽「ブルース」と、そのブルースを構成する調性「ブルース調」が誕生した。長調、短調に続く3番目の調性の発見である。

南北戦争の終結(1865年)は各地にイロイロな問題を残した。アメリカ南部では北部から入ってきた軍人が撤退してしまい、経済的に一気に冷え込んでしまった。そのしわ寄せを真っ先に受けたのが、奴隷からは解放されていたので小作農として白人に使役されていた黒人たちであった。戦中の1863年の奴隷解放という免罪符も手伝って多くの黒人が使役から解放され、体よく追い出された。しかし奴隷という身分は解放されたが、その後に制定された数々の法律群(ジム・クロウ法)によって社会的地位は低いままであった。南部から出ていかなければ身の危険(憂さ晴らしの対象としてのリンチなどが頻発)すらあった。

奴隷解放と公民権の獲得は別のものだ。迫害され追い出された黒人はユダヤ人の境遇と似ている。自らをユダヤ人の出エジプトになぞらえて、南部を追い出された黒人はエクソダスと定義して北を目指すことになる。北には大都市シカゴがあった。工業で栄えるシカゴはニューヨークなどと違い、(そもそも労働力が欲しいがために奴隷解放をしたので)黒人に働き場所を提供する環境があった。安い賃金ではあったが黒人労働者が多くシカゴに住みつくようになった。こうして都市に黒人が移入し、黒人のリズム感を持つ音楽がじわじわと沁みこんでいくのだった。当然ニューヨークに行くものも多くいたが、雇用はさほどなかったため、身を寄せ合って暮らすようになった。これが後にハーレムとしてニューヨークの黒人街を形成していく。

- ブラックポピュラーミュージックの1900年前後以降における流れは3つある。

- (1)フィールド・ハラーとスピリチュアルが結合し生まれた ブルース(1890年頃~)

- (2)スピリチュアルのリズムの訛りをシンコペーションとして受け取った ラグタイム(1910年頃~)

- (3)訛り感覚を意識して持ったまま西洋音楽へと歩み寄った ジャズ(1920年頃~)

大衆娯楽 ヴォードヴィルとミンストレル・ショー

音楽以外の大衆娯楽について。

南北戦争よりも前、まだ黒人が奴隷として使役されていたころ、ヴォードヴィル(英国ではミュージックホールとして親しまれていたもの)と呼ばれるさまざまな娯楽をひとまとめにした娯楽団が誕生した。分かりやすく言うと、吉本新喜劇に、生演奏の歌謡ショーとストリップと街角ボクシングを合わせたようなもので、サーカス一座のように各都市を回りながら、流れの芸で観客からお金を取る興業であった。余談として、初期のサイレント映画の発展は、このヴォードヴィルを記録としてフィルムに残すことで拡大し、これが後のハリウッドの発展へと連なる。元々は素人集団の余興から発展したヴォードヴィルであったが、段々と洗練されプロ化され劇場を構えてそこで演じられるようになった。このヴォードヴィルは白人が芸を披露し、安い賃金で雇われた黒人がそのサポートを行なっていた。芝居あり歌ありダンスありの大衆娯楽だ。

これらの大衆娯楽の一つとして、白人が靴墨で顔を黒く塗り、無知で間抜けな黒人を演じる「ミンストレル・ショー」という音楽漫談のようなものがあった。この起源は1830年代とも言われるのだが、黒人の口を借りることで白人の持つ日頃のイライラや妄想、あまり大きな声で言えないようなことや、猥談などをぶちまけることができた。このミンストレル・ショーは一躍大ブームとなり、白人娯楽の中心にまで躍進することになった。このミンストレル・ショーのみが独立して興業を行うことも度々あった。

南北戦争が終わり一応奴隷の解放がなされると、黒人の芸人も誕生した。しかし演じる内容は、黒人が靴墨で顔を黒くして間抜け黒人を演じるという倒錯したものであった。それでもミンストレルショーは好評で各地に伝播し、いろいろな劇団・楽団を生み出した。

初期の映画はヴォードヴィル自体を丸々残すために使われていたが、有名なところでチャーリー・チャップリンやバスター・キートンなどのコメディアンは、もともとヴォードヴィルやミュージックホール出身の役者であり、後に映画界へと進んだプロたちである。チャップリンの映画を見ると当時のヴォードヴィルやミュージックホールの雰囲気が感じ取れるだろう。特にとぼけた感じでタブー視されてることをやってしまうのは、ミンストレル・ショーに通じるものがある。映画がトーキー(音声付き)になった後もその風味は一切落ちていない。そう考えてみるとチャップリンのあの娯楽を生で見れたショーが人気を博すのも頷けるだろう。ちなみにアメリカで最初に「ジャズ」の言葉が用いられたのは、世界初のトーキー映画「ジャズシンガー(The Jazz Singer)」であるが、この映画の中でヴォードヴィルの当時の様子がそのまま収録されている。主演のアル・ジョンソルは黒人だが、映画の中で靴墨を塗って黒人を演じている。(Wikipedia[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC]に写真が掲載されている)

このヴォードヴィルの一幕に、芝居の一部を(特にオペラの一部であるオペレッタを)歌にしてしまうものがあり、それが独立してミュージカルになったとも言われており、アメリカの娯楽の原点がこのショーにあったのは想像の通りである。ご承知の通りミュージカルの発展はブロードウェイの大発展へと昇華していく。

こうしたヴォードヴィルを音楽的に支えていたのがマーチングブラスバンドの楽団であった。南北戦争中から軍隊の行進などで演奏していた楽団が戦争終結により職を失い、楽団ごとヴォードヴィルに引き抜かれて演奏することもあったようだ。マーチングブラスバンドが独立して独自に活動をし始め、ダンス大会や各地で演奏をし、それが好評を博すようにもなった。ここが重要なことで、当時のダンスシーンでは大楽団のマーチングブラスバンドが演奏していた。このころのダンスもまだ男女がペアになって踊るもので、ウィンナーワルツやポルカなどが流行していた。ジェンカなどのフォークダンスや集団ダンスもこういったビッグバンドの演奏で踊られた。

ラグタイム 黒人リズムのポピュラー化

1900年代に入り、ブルースが都市に流れ込み浸透を広げている頃、ピアノの演奏としてのブルースが生み出されていった。黒人のリズム感を裏に拍が来るものとして扱った「ラグタイム」の誕生である。西洋音楽でも音がずれることをシンコペーションとして扱っていたが、楽曲全部において表裏が逆にある音楽は無かった。それまでのウィンナーワルツやポルカなどのダンスは、頭に拍がつく「ドン チ ドン チ(3拍子では「ズン チャ チャ」)」のリズムだった。ラグタイムは「ツ チャ ツ チャ」のリズムで、後ろに強拍がつく。この強拍の表裏の移動は、のちのスカなどへ波及するほどの大革命であった。

マーチングブラスバンドの演奏にのせてラグタイムで踊るというカルチャーに火がついた。1900年頃から1920年頃まで、大人数が一カ所に集まってラグタイムで踊るというブームを起こした。野外にステージを立て、広い敷地に客を集めるダンスパーティは、地方から起きたブームであった。地方で消費され大衆化していく音楽に対し、都市部では音楽の深化が進んでいく。音楽教育を受けた黒人(ブルースを発見したW・C・ハンディなどは早くから音楽教育を受けた黒人であった)も出始める。

ブームとなったラグタイムのピアノ演奏を家で聞くため、富裕層の間でピアノ・ロールが売れるようになった。レコードの普及がまだないこの時期は、穴の開いたロール状の巻紙(ピアノ・ロール)を使用した自動演奏のピアノが流行った。しかしラグタイムのブームも第一次世界大戦がはじまると、徐々に衰退していく。

ティン・パン・アレー 商業音楽の発展

ティンパンアレー

ジャズの誕生(1) ニューオリンズ・ジャズ

そしてジャズの誕生。

白人がラグタイムでのダンスに明け暮れている頃(1910年代)、都市部の黒人演奏家たちはバカ騒ぎを嫌悪しながらミュージックハウス(ナイトクラブのようなもの、居酒屋で生演奏をするスタイル)で演奏していた。西洋音楽の理論性を持ったまま、黒人音楽の要素を持ったスピリチュアルやブルース、そしてラグタイムの要素を含んだ音楽の追及。自分の出自であるブラック性をしっかり音に残したサウンド。ビッグバンドではなく、数人で各自の腕を競うゲーム感覚の即興性を活かした音楽。三角貿易(英国のリヴァプールと米国のニューオーリンズを文化的に強く結びつけた)におけるアメリカ大陸側の窓口であったニューオーリンズで産声を上げたジャズの誕生である。

ラグタイムは大衆化していく中で即興演奏が排除されていった。その理由は、大人数でのブラスバンド演奏であったことと、ダンスのための音楽であったことによる。音楽家の思い付きで音を替えることが許されなくなっていた。音楽家たちは聴衆のための音楽を演奏していたのだが、だんだんと自分が楽しむための演奏、即興を次々に繰り出して仲間の中で腕を競うスタイルへと趣向を変えていった。当然そこにはある一定の楽理を理解する必要があり、その楽理は学校などを通じて習うだけのものではなかった。

ニューオーリンズのジャズは狭い地域で流行したものの、外へ広がることはあまりなかった。しかしここで即興性が洗練され今のジャズの原点が備わった。当時の楽器は南北戦争後の楽隊の使いまわしであった。のちの第一次世界大戦後はニューオーリンズに軍需放出品の楽器が数多く並び、多くの楽器が二束三文で民間へと流れた。それが今日のニューオーリンズをジャズ発祥の地と言わしめている原因でもある。ニューオーリンズで人気を博したジャズのアーティストには、ルイ・アームストロング(愛称「サッチモ」、トランペット奏者)や、ジョージ・ルイス(クラリネット奏者)などがいる。

第一次大戦中の1917年、ニューオーリンズが(軍国主義化が進む国に対抗するため)軍港となり歓楽街(ストーリーヴィルと呼ばれた売春街)が閉鎖された。多くの黒人は安いスラム化した売春街に住んでおり、この閉鎖により黒人は住むところを追いやられてしまった。ここでもユダヤ人の出エジプトのような形で、ミシシッピ川に沿うように北部へと大移動を余儀なくされた。母国を失い、やっと住み着いた土地も追われることになった。ニューオーリンズで生まれたジャズもこの大移動によって北部のシカゴやニューヨークにもたらされた。大都市であるシカゴに辿り着いたジャズは、それまでの泥臭い素朴な音楽から都市型のクールな響きへと転換していった。シカゴのジャズのアーティストには、ジミー・ヌーン(クラリネット奏者)、アール・ハインズ(ピアニスト)などがいる。

ジャズの誕生(2) カンザス・リフ

第一次大戦も終わった1920年代、アメリカのど真ん中にあるカンザスでは、禁酒法時代(1919-1933年)にも領主が酒の販売を取り締まらなかったため、非常に町が栄えていた。酒場が並び堂々と酒を飲むことができた。そうしたカンザスにおいて、昼間はビッグバンドの演奏でダンスパーティを煽り日銭を稼ぎ、夜はバーに集ってジャムセッションをしていた黒人たちがいた。酒と薬(マリファナ)でトリップしたままいつまでも演奏し、いつまでも踊っていた。狂騒の20年代。カンザス・リフと呼ばれるその周期性のあるジャズは、ダンスを踊るのに適していたし、演奏家の腕によって音楽の質や濃さが変わるものだった。逆説的ではあるが夜に鍛えたテクニックを昼にビッグバンドの演奏で披露することで、カンザスのビッグバンドが大いに流行った。他の都市から巡業に来たビッグバンドとの対バンで、圧倒的な支持を受けて対戦者を打ち負かすバンドがあった。カウント・ベイシー・オーケストラである。

当時の対バンは左右両側にステージを設けていた。ビッグバンド同士なので楽器の準備などに時間がかかるため、セットチェンジの時間を省くための措置であった。カウント・ベイシー・オーケストラは演奏が始まると熱狂的に歓迎され、演奏が終わると次の演奏を催促するコールが起き、再び演奏をするとまた観客が熱狂した。相手バンドの出番になるとブーイングが起き、カウント・ベイシーを呼ぶシュプレヒコールが起こった。こういった対バンで打ち負かされ、這う這うの体で地元の都市へ戻った楽団たちがカンザスのカウント・ベイシー・オーケストラやカンザス・リフの噂を広めていった。また、こっそりとそのテクニックを学んで、地元に戻り演奏を披露した。

このようにジャズの喧騒に浮かれていたカンザスも、領主の失脚により禁酒法が施行された。これによりカンザスを住処にしていた音楽家たちは各都市へと移動し、そこでジャズ音楽を始めることでアメリカ全土にジャズの音が広まるようになる。そして、狂騒の20年代の末、1929年にウォール街を端にする株価の大暴落の世界不況は、ジャズの更なる独自性を生むことになる。

ジャズの誕生(3) スウィング・ジャズ

アメリカ音楽史の特徴として、黒人が生み出し、白人が真似して、黒人が奪い返すという歴史が繰り返されるようになる。都市型の黒人ジャズのカッコよさにあこがれた白人が、何とか黒人のグルーヴさを演奏に取り入れたくて、スウィングをジャズにインサートした。その名の通りのスウィング(音が左右に揺れるような印象を与える方法で、2拍を長短(パーパ)のフレーズで演奏することで揺れを表した)・ジャズは、ダンスを踊ることに目を向けたものであった。世の中不況だけど踊ってる時くらいは忘れようという信念。黒人都市型ジャズの洗練された響きを持ち、踊りやすい分かりやすいスウィングサウンド、それでいてジャズ特有の心が弾むような高揚感のあるリズムは、不況下の国民の心を上手くつかんだ。

この当時に踊られたのは、アニマルダンスと称され低俗的だとされたダンス(ここでついにペアダンスと別れを告げる)で、一部の白人の西洋意識にはその卑猥性故に嫌悪されたものの、黒人を中心とするダンスメンの間で爆発的に広まっていた。またラジオや蓄音機の登場によりレコードが一般的に普及したことで、手軽にジャズの音を手に入れることができた。セヴンスコードを多用するその奏法によりジャズは一気にポピュラーミュージックの王道へと名乗りを上げることになる。スウィング・ジャズのアーティストには、ベニー・グッドマン(クラリネット奏者・スウィングの王様)、レスター・ヤング(テナーサックス奏者・愛称ブレズ)、テディ・ウィルソン(ピアニスト)などが人気となった。

スウィングされたジャズ音楽をピアノにアサインして生まれたのがブギウギである。ブギウギは30年代にダンス音楽として広まり、後のカントリー音楽との混合へと波及していく。シンコぺーションを含んだ単調なリズムの反復ではあるが、高揚感を煽るような即興を入れながら弾き続けるため、高度なテクニックが要求される音楽であった。スウィング・ジャズに飽きはじめていたジャズピアニストはその強い即興性とテクニックの必要性に惹かれていった。

著作権と音楽家 音楽の衰退とラジオの普及

著作権

白人のブルース

このように、1900年代以降に流行したブラックポピュラーミュージックは、ブルース・ラグタイム・ジャズと3つの柱によって構成されていく。ブルースを源流にした大河の流れのごとく、ダンスの発展とともにブラックポピュラーミュージックも発展した。そこには故郷を失った喪失感、住む土地を追いやられた喪失感、そして白人に踏みにじられる現実からの逃避など、さまざまな要因はあるにせよ、ある種のエモーションや哀愁を持っている。ブルースの語源は「ブルー・デイヴィス」=「憂鬱」からきていると言われるのはこのためか。ブルースがラグタイムやジャズなどへの発展を見せる中、元祖のブルース自体も西洋的な音楽大系の中へと取り込まれていく。

1877年にエジソンが発明したレコードは、1917年にジャズ音源の初めての吹込みを経由して、1925年に電気式の吹込みが行われるようになった。これに合わせ、1920年代は南部の黒人コミューンへ行き、現場で生の音楽を録音する(フィールド・レコーディング)ようになる。こうした実録によってブルースの研究が進むようになった。多くの音楽家が、ブルースの妙な音の響きを分析した結果いくつかのことが分かってきたし、いくつかのことに規則を設けることでブルースらしさの確立も行なった。

第一次世界大戦は総力戦と近代兵器の登場によって時代の変革をまざまざと白人が体験することになった。それまでの馬に乗り銃を担いで敵を撃ち、近くに来たら剣で切りつけ、生き残れば英雄になれるという、わかりやすい戦争ではなくなった。戦車に乗り大砲を撃ち、機関銃で敵を薙ぎ払う。偵察として飛行船や気球、飛行機が飛び、船で大量の物資や兵隊を運んでいく。戦争に国民が巻き込まれ、殺され、武器を作り、一般市民でさえ殺さなければ自分が殺されるものとなった。ひとつの時代の変革があった。今までの常識が壊された。白人にとって自分たちのやり方が正義で自分たちが常識であったものが、自分たちの関わりのないところで戦争が総力戦になり殺されていくことになった。白人が初めて手にした喪失感であった。この喪失感にブルースは融合できた。白人が自分たちのブルースを獲得した瞬間でもある。

ビバップ 感覚から理論へ

不況の30年代の末、1939年に第二次世界大戦が勃発する。

余談:時代はシンコペーションする。1919年に禁酒法、1929年にウォール街の株価暴落、1939年に第二次世界大戦。何かと区切りになるのはXX年代の始まりの年ではなく終わりの年。新しい年代の幕開けの前年に変化はすでに起きている。ジャズの大きな転換は39年の第二次世界大戦の影響を受けながら始まる。

黒人ジャズメンの中に、戦争を拒否するために地下に隠れた者たちがいた。そういった黒人がニューヨークのハーレムを中心に、現実逃避のジャムセッションをして腕を競っていた。それらチョイ悪ジャズメンのテクニック競い合いの中から生まれた(開発した)のがビバップ(Be-Bop)である。このビバップの誕生でモダン・ジャズが幕を開けた。

音楽とは飽きとの戦いである。マンネリ化したスウィング・ジャズに飽き飽きした黒人演奏家(ピアニストはブギウギへと発展できたが)は、テクニカルなインプロビゼーション(即興)へと活路を見出していく。和声をルールに沿って自由に編む即興音楽としてジャズが演奏された。もともとジャズは即興性が強い音楽ではあったが、大衆化するうちに即興性は抑圧されていた。ビバップは即興をすることに力点が置かれる音楽であった。ある決まったルールの中でひたすらに即興でケーデンス(*後述)を連結させていくビバップは、演奏家同士のテクニックの競い合いを加速させ、音楽のゲーム化が一気に進んだ。さらには和声が拡張され極限まで広げられた。どれだけ複雑なコード進行を早く正確に弾きこなすか?のバトルである。ツイスターゲームに熱中するかのように黒人ジャズマンはビバップによるバトルに熱中した。ちなみに、ビバップの楽器間のバトルは、今のヒップホップのラップバトルに直結している。息を吐いて「歌う」か「吹く」かの違いしかない。

しかしこの即興音楽のビバップは同時に2つのモノを失っていく。

- (1)即興が主体となることにより演奏の長時間化が起きた ポピュラリティの崩壊

- (2)自由に音を編むのでダンスを踊れなくなった ダンスカルチャーとの決別

(1)演奏の長時間化はその演奏の自由度の高さに裏打ちされ、その自由度の高さゆえに楽曲の原型からどんどん遠ざかるようになってしまった。同じ曲の演奏でも、繰り返すうちにどんどん演奏時間が伸びていった。ジョン・コルトレーンの「MY FAVORITE THINGS」(そうだ京都行こうのあの曲)は、元歌(ミュージカルの一曲)が10分程度なのに、東京でのコンサートではその一曲しかやらず、しかも演奏が時間内で終わらなかった。演奏しながらステージを降り、楽屋でもテナーサックスを吹き、そのままタクシーに乗り、ホテルでも吹いていたようだ。この時のコンサートはレコードにもなっているが、LP盤を2枚組で裏表を使い切っても終わらない。コルトレーンのような1曲の長時間化は異例ではあるが、レコードが普及した時代において、即興性が高いが故に、決して同じ音楽(同じ演奏)にはならないビバップは、演奏家の自己満足へと回帰してしまうことになる。それ故にポピュラリティを失い芸術性への模索へとシフトする動きも生まれた。

(2)演奏家の自己満足が上がるにつれ、演奏家は自分が楽しむためだけに音を鳴らすようになり、聴衆に背を向けて演奏するものまで現れた。そうした中で聴衆のダンス感を奪い去ってしまった。そして和声の更なる複雑化と即興性の追求により、演奏家は演奏を楽しみ、聴衆はその音を聞いて頭で楽しむ音楽へとなってしまった。演奏家と聴衆が向き合わなくなった。この現象は現在にもつながっていて、ジャズを聴きながら足で(膝で)リズムを取るという、座楽(リズムを足で取りながら聴くだけという今につながるスタイル)へとかわった。今となってはジャズコンサートで踊るという行為はほぼ完全に消え失せてしまっている。復権として踊る試みも一部ではあるものの、それはジャズではなくジャジーな別音楽であることが多い。

ビバップを生んだ代表的な演奏家は、チャーリー・パーカー(1920-1955 トランペット奏者)、ディジー・ガレスビー(1917-1993 トランペット奏者)、セロニアス・モンク(1917-1982 ピアニスト)、バド・パウエル(1924-1966 ピアニスト)などがいる。

戦中音楽・Vディスク 音楽のごちゃまぜ

第二次戦争中に起きたトピックとして、Vディスク(ヴィクトリー・ディスク)の存在がある。戦地への慰問などを数多く行なっていたアメリカ軍が、最前線にいる兵士のために制作したレコードで、蓄音機ごと厳重に梱包して前線へ落下傘投下で物資とともに落とした。その原版が残っており今ではCDなどで当時の音楽や文化を聴くことができる。レコードに収録されているのは主にビッグバンドの演奏、フォークソングやジャズ、オペレッタ(オペラの一幕だけを切り取ったもの、ロミオとジュリエットの名シーンだけ切り抜いたものが有名)、当時のハリウッドやブロードウェーの人気女優の激励メッセージなど。後期になるとラジオ仕立てのレコードなども登場し、MCが曲を紹介しながら次々に新しい音楽や懐かしい音楽が流れる。このようなVディスクにより兵士の士気の向上、勝って家に帰る「Win to Home」という意識の植え付けなど、メディア戦略として大いに成功した。逆にベトナム戦争ではこのあたりのメディア戦略が失敗した(反戦ムードにつながった)ことから負けたのではないか?という見方もあり、分析してみると面白い。

連合国側の陣地から華やかな音楽が聞こえてくるというのは、すぐに敵対するドイツ軍にも知れ渡り、Vディスク争奪戦なども行われた。落下傘で降ってくる蓄音機つきのVディスクを先回りして確保し、ドイツ軍がアメリカの大衆音楽を楽しむということも起きた。これによりドイツへのアメリカポピュラー音楽の介入という現象も起こる。当時の黒人音楽が結合したアメリカ音楽は、西洋社会のドイツにとっては衝撃的な内容だったようだ。

そうして戦争を終え帰国した音楽家の兵士は、ジャズの大きな変動に驚くことになる。それまでの主流だったスウィング・ジャズに変わり、ビバップというものすごい勢いで即興で演奏する音楽にとってかわっていた。しかもビバップがどういうルールで演奏されているのか全く分からなかった。これらジャズに見放された音楽家が戦争を通じて再認識した自分のブラック性をもう一度打ち出し、その後のR&B音楽へとつなげていくことになる。

ビバップ音楽、ジャズ、ブルース、ゴスペルなどからリズム&ブルースの音楽も形成されていく。当時レイス・ミュージックとして区別していた黒人音楽の見直しが50年代に行なわれ、強烈なアイデンティティを持つ多くの楽曲が発掘された。そうしたブラック性を強く持った音楽で、ジャズやブルースなどの黒人の音楽を「リズムアンドブルース」と定義。この定義により白人が黒人音楽を白人向けに演奏するようになり、一気にロックンロール、ファンク、ソウルなどの派生を生み、50年代以降のポピュラーミュージックシーンを牽引していくようになる。

バークリー音楽院 音楽が発展する世界観

第二次世界大戦で国民が戦果を知る最大の情報源だったのはラジオだった。映画はトーキーが放送されてはいたが金を払ってみる映画よりも手軽にアクセスできるラジオが主流であった。テレビ放送は41年に開始されるも爆発的な普及は戦後のことである。戦争中は既存の音楽をラジオで流すことで足りていたが、戦後はキャッチーな音楽の必要性が増加した。映画では1本分を作ればしばらくは賄えるが、ラジオは日々24時間さまざまな放送局で放送されるため、たくさんの「ジングル」の要求が高まった。それに答えるようにして大衆音楽を学ぶ学校「バークリー音楽大学」がボストンに設立される。その前身は1945年設立の「シリンジャーハウス」とも言われる。ビバップ以降(1945年以降)和声の体系を演奏することが重視されたため、1954年にブルースの楽曲分析にまで言及したカリキュラムの拡張を行ない、合わせて「バークリー音楽院」と名称が変更された。

このバークリー音楽院で教えられた大衆音楽(ポピュラー・ミュージック)の大系が「バークリー・メソッド」である。理論ではなくメソッド。方法である。他の音楽学校との違いは、ブルースを理論的に解析し勉強することができたことである。多くの音楽学校ではブルースは一種のバグのようなもので、西洋音楽の体系の中では分析ができない、とされていた。バークリーメソッドはブルースまでモノその中に(何とか無理やり)取り込み、一連の体系を学ぶことで西洋音楽からブルースまでを網羅できると評判になった。ブルースをブルース調として捉え、長短調と分けて考えることで理論化に成功した。現在、日本でも市井の音楽塾などで教えられているのがバークリーメソッドであり、現時点では音楽理論を学ぶに最も適している教材である。(ポストバークリーとして、ジョージ・ラッセルが提唱した「すべての音楽大系が分かる」リディアン・クロマティック・コンセプト(LCC)や、日本人の濱瀬元彦の唱える「下方倍音列」のラング・メソッドなどがる) ボストンのバークリー音楽院本校を卒業した日本人に渡辺貞夫や上原ひろみ等がいる。

ここに第三の記号化のステップ、「バークリーメソッド」が誕生した。

余談:バークリー設立の1954年からの数年はアメリカのキーとなる年が続く。マクドナルドのフランチャイズ1号店、ミスタードーナッツの1号店の出店の年。カラーテレビの放送が開始された1954年。ビバップの巨匠チャーリーパーカーの死去、ディズニーランドの開園、黒人差別のバス・ボイコット事件(ジム・クロウ法に起因した公民権運動の始まり)が起きた1955年。そして、ブロードウェイでマイフェアレディの公演開始、連邦補助高速道路法(アイゼンハワー法:全米ハイウェイ法)の施行による全米のモータリゼーション文化の確定した1956年。それまでのアメリカは文化的に欧州の属国レベルであったのだが、この3年間で現在のアメリカの土台を作り上げ、文化的にも一流国へとのし上がった。マクドナルドにディズニーランド、そしてハイウェイ。アメリカの原点がここにある。

新たなジャズの誕生 モードジャズ

マイルス・デイヴィスのアルバム「カインド・オブ・ブルー」で完成された。

大戦後の音楽 現代音楽・オペラ・ロック

第二次大戦後の音楽ジャンルの変遷は、さらに複雑かつ密接なつながりを持つようになる。簡単に解説すると。

・現代音楽

大衆音楽とは手を離し、どんどん無化された世界へと進んでしまう。その結果、音には意味がなく音列にも意味がない。ただ即物的に並んでいる世界で音楽を作るというセリエリズム(独自のルールで決めた音の列=セリーに沿って演奏する音楽。音階は音の列のセリー(シリーズのこと)に過ぎないという音楽感)へと進む。また一方では様々な挑戦が行なわれたが、そこにも大衆性はなく音楽家のマスターベーションと、一部の好事家の楽しみになってしまった。

・オペラ/ミュージカル

クラシック世界の長短調性を元にしたオペラと、オペラを大衆化させたミュージカルは戦後変わらずに進んだ。オペラはいわばクラシックの領域に陥り、ミュージカルはブロードウェーへと発展し大衆化を保ったが、ポピュラー音楽の衰退とともに次につなぐ手を模索しているように思える。

・ブルース/ロックンロール

ビバップはバークリーメソッドのおかげで簡単に分析できる音楽になった。一方のR&B経由のロックはブルースの歪みを受け持ちつつ楽器の電化にシンクロナイズしながら発達した。黒人発のR&Bは一度白人の演奏に取られたものの、再度黒人の手に戻ってくることになるが、後に英国から大逆襲が起こり、黒白混合のまま時代を変遷していく。「ギターを手にしたことで、歪みを手に入れた」と言ったカート・コバーンのように、ブルース調は容易に歪みと結びつくため、その歪みに特化してしまうと人格崩壊へとつながってしまう。そして待つのは自らの死のみである。

歴史の話はここまで。